Introducción y antecedentes

A pesar de las numerosas

aproximaciones al conocimiento de la vivienda sevillana tradicional que se han

realizado hasta el momento2, queda todavía por

analizar y valorar una copiosa y rica información documental sobre el

patrimonio inmueble de los siglos XVI y XVII. Aún

teniendo presente la importancia que los contratos de obra tienen para el

estudio de la arquitectura doméstica sevillana de dichos siglos, depositados en

el Archivo de Protocolos de Sevilla, hemos decidido centrarnos en otra de las

fuentes fundamentales para investigar dicho tema, que son los libros de apeos;

especialmente aquellos que mandaron levantar los hospitales de beneficencia

para administrar sus posesiones inmobiliarias y hacer un seguimiento de las

incidencias que pudieran afectar a dicho patrimonio.

Se tiene constancia sobre la importancia económica que

tuvieron los ingresos procedentes de los arrendamientos de estas viviendas3 para la financiación de los fines sociales y

asistenciales de estas instituciones. Por otra parte, el conjunto de estas

propiedades conformaba una proporción muy alta del caserío existente en la

ciudad en aquel tiempo junto con las del resto de instituciones eclesiásticas4, de tal modo que este estudio se considera muy

oportuno para mejorar el conocimiento arquitectónico y urbano de la ciudad.

Los objetivos de este trabajo han sido, en primer lugar,

proponer una metodología novedosa para el análisis de la información contenida

en los libros de apeamiento, cuyo resultado es una base de datos, tanto

generales como de detalle de los espacios; en segundo lugar, utilizar una

metodología de análisis de los datos recabados; y, en tercer y último lugar, restituir gráfica y virtualmente,

utilizando métodos ya usados anteriormente y otros novedosos, mediante las

tecnologías más avanzadas, cada uno de los modelos documentados y la

correspondiente localización dentro del tejido urbano contemporáneo. Además,

queremos resaltar el carácter interdisciplinar del trabajo, en las áreas de la

arquitectura, de la historia y del tratamiento e interpretación del patrimonio

documental y ofrecer una información valiosa para el estudio de la casa

sevillana y la historia de las transformaciones sufridas por las casas dentro

del tejido urbano de la ciudad5.

El método de trabajo utilizado para alcanzar los objetivos

propuestos tiene en líneas generales dos componentes complementarias, la

primera de ellas referida al trabajo de campo (consulta, lectura e identificación

de la documentación histórica) y la segunda concerniente a la elaboración del

material analítico derivado de dicha documentación6.

Fuentes documentales

consultadas

Desde comienzos del siglo XVI, el

aumento del número de viviendas adquiridas mediante donación o compra por parte

de las distintas instituciones vinculadas a la Iglesia y los hospitales en el

mercado inmobiliario sevillano propició que éstas se vieran obligadas a llevar

un registro contable pormenorizado de estos inmuebles, que no se limitaba a

anotar las rentas anuales que percibían por ellos. Conscientes de la

importancia de la rentabilidad de la vivienda en una ciudad como Sevilla, se

preocuparon de elaborar una base de datos que incluyera, no sólo la

localización de cada uno de sus inmuebles dentro de la ciudad sino también su

estado constructivo y de conservación, con la finalidad de obtener la máxima

rentabilidad en el momento de la firma del contrato de arrendamiento, pues las

instituciones a las que nos referimos tenían, con respecto a sus propiedades

inmobiliarias urbanas y rurales, una actitud exclusivamente especulativa.

A pesar de que consideremos un error táctico y perjudicial

para ellas la práctica del arrendamiento a largo plazo (por una vida o más) y a

renta fija, forma parte de una praxis moderna y racional la elaboración de los

libros de apeamientos. Según se desprende de la investigación de Rosario

Marchena en 2002, el proceso de acumulación de esta información comenzó en 15027 con los libros de Cabildo y Fábrica de la

Iglesia Mayor de Sevilla, y continuó hasta el proceso desamortizador

decimonónico, en torno a 1836. Entre estas dos fechas límites hemos de destacar

los registros que se llevaron a cabo en torno a la década de 1540, especialmente

por parte del Cabildo Catedral, la Fábrica de la Iglesia Mayor y el hospital de

las Cinco Llagas. Tal vez por

imitación de las prácticas contables de estas notables instituciones, se

sumaron a este procedimiento, el hospital del Cardenal en 1580, el de las Bubas en 1585 y los hospitales del Espíritu Santo, el Amor de Dios y la Misericordia8 en el siglo XVII. Gracias a estas iniciativas,

los mayordomos de estas entidades pudieron contar a lo largo de los años con

una información fácilmente manejable para su

administración.

Para el desarrollo de este trabajo se han consultado los apeos

y dibujos referidos a los hospitales de las Bubas, de las Cinco Llagas, del

Cardenal, del Espíritu Santo, del Amor de Dios y de la Misericordia. En

concreto, las fuentes utilizadas han sido las siguientes:

·

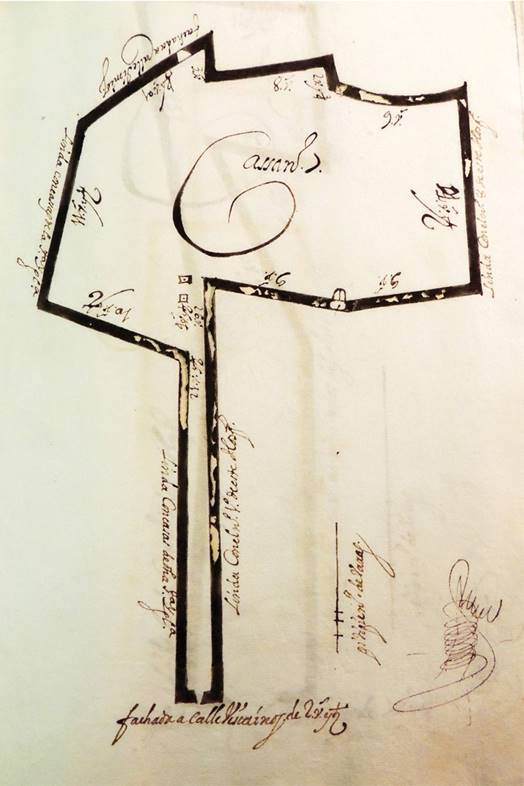

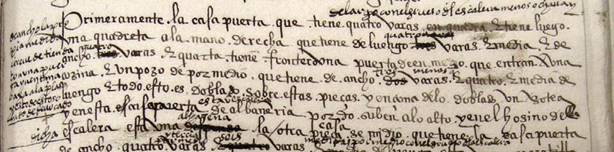

Hospital de las Cinco Llagas, libro 19. 1542-1551-1571. Contiene 146 apeos de casas con

listado de estancias y medidas en varas. Cada apeo está enunciado de forma

idéntica al siguiente ejemplo, cambiando el arrendatario y la situación: “la siguiente posision

tiene de por vida Gutierre de Andino es en cal de

Jimios”. En el primer párrafo está anotada la fecha en día, mes y año, collación,

linderos (no siempre) e inquilino

que la tiene de por vida. En los párrafos siguientes se desarrollan las

descripciones de las estancias. Suelen definirse solamente las situadas en

planta baja, aunque se anota si están dobladas o son sencillas. En algunos

casos aparecen tachaduras y anotaciones de siglos posteriores por lo que, a

veces, se hace difícil su lectura y compresión. (Fig. 1).

Fig. 1.

Fragmento del libro 1 del Hospital de las Cinco Llagas. ADPSE, H. Cinco Llagas,

libro 1.

·

Hospital de la Cinco Llagas,

libro 210. Está fechado entre 1577 y 1578. Contiene

las descripciones de 141

inmuebles. Los apeos

están numerados, aunque

el libro no está foliado

en su totalidad. El número más alto de apeo es el 231, sin

embargo, la cantidad de inmuebles apeados sea inferior.

Al margen de cada descripción está anotado el número nuevo de protocolo

del siglo XVII y posteriores. Debe entenderse,

tras un análisis

preliminar, que las propiedades recogidas en este libro son las mismas que las expuestas en el libro 1 del mismo hospital. Destaca la limpieza

y claridad en la escritura; sin embargo, en lo referente

a su nivel de detalle

descriptivo de los inmuebles es ligeramente inferior

al del libro 1.

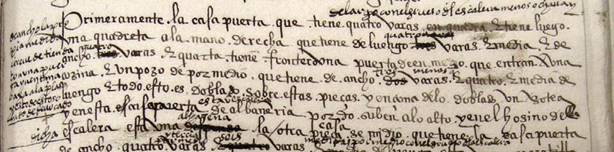

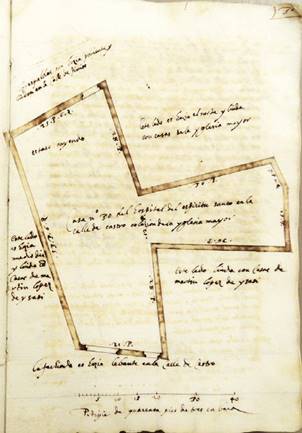

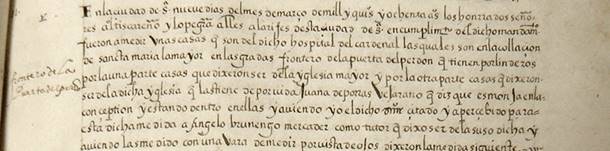

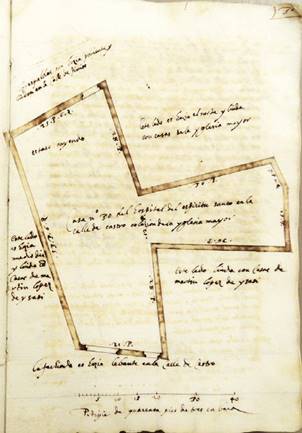

·

ADPSE, Hospital de

San Hermenegildo o del Cardenal, libro 3. 1580. “Libro de Medidas y Apeos de las posesiones y cortijos de este Hospital

del Cardenal” realizado por los alarifes

Alonso Tiscareño, Martín

Rodríguez y Lope García. Contiene 158 apeos de casas en los que se anotaba la

fecha en la que fue realizada la visita y los alarifes presentes. Además de:

situación (collación y calle), linderos, inquilino (fiador o persona

apercibida) y descripción de las estancias (Fig.2).

·

ADPSE, Hospital de

las Bubas, legajo 3 Bis. 1585. Fechado en 1585 y titulado “Libro de la traza

y medidas de las Posesiones que tiene este Hospital de los

Gloriosos Sant Cosme y Sant Damia (sic), que

vulgarmente se llama de las Bubas, así en Sevilla como en Triana y sus Arrabales. Hecho el Año de

1585, siendo Administrador el Doctor Hieronimo de Herrera”. Contiene 61 apeos de inmuebles detallando: inquilino, situación

(collación y calle), descripción somera de las estancias en planta baja y

medidas en varas. Las casas se definen como dobladas (una, dos o tres veces) y azotea o tejado por cobertura.

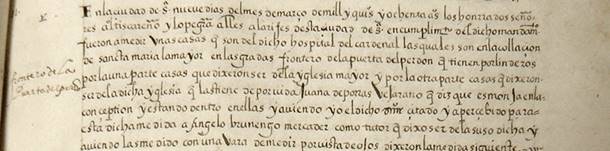

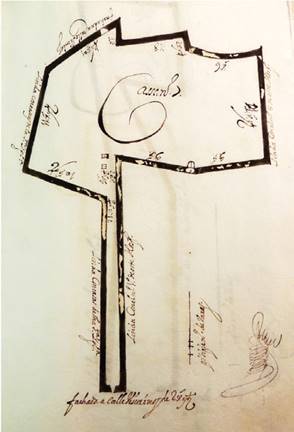

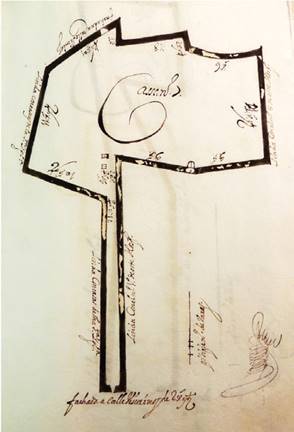

·

ADPSE, Hospital del

Espíritu Santo, legajo 15. No son

apeos propiamente dichos. Incluye dibujos en planta de 159 inmuebles (borde

exterior de parcela con anotaciones de linderos y calle) del S. XVII, en torno

a 1663 y descripciones que relacionan los siguientes datos: situación

(collación y calle), orientación de las parcelas y linderos. Las medidas que

aportan en el texto y en los dibujos están

en pies. En este caso, también ocurre que el número de protocolo de casas llega

a 175, por lo que es posible que no se completara el apeamiento de todas ellas.

(Fig. 3).

Fig. 2.

Fragmento del libro de apeos del Hospital del Cardenal. ADPSE, H. Cardenal,

libro 3.

·

ADPSE, Hospital del

Amor de Dios, libros 8 Bis y 9. 1585. “Libro de apeamiento de las casas del

hospital del Amor de Dios que hizo Vermondo Resta

maestro mayor que fue de las fábricas del arzobispado de esta ciudad”. Contiene

apeos de 395 casas del siglo XVII, sin datar. En la mayoría de ellos se detalla

su situación (collación y calle) e incluyen planos de las parcelas de las

casas, algunos de los cuales elaborados por Vermondo

Resta11 (Fig.3).

·

AHPS, Hospital de la

Misericordia, libro 481212. 1613-1622. Se titula “Libro de apeamientos y medidas de casas en la ciudad y arrabales”.

Es un libro que contiene 220 apeos de inmuebles dentro de la ciudad y otras

posesiones en las afueras (la numeración de los apeos llega a 276, por lo que

pudieron ser más las propiedades de este hospital). Los apeos principales son

los de 1613 y 1614, además de los de 1622, que pueden coincidir con apeos de

años anteriores (repetidos).

Catalogación

e inventariado de las casas de los hospitales

Para llevar a cabo el objetivo

prioritario de este trabajo se crearon dos bases de datos. En primer lugar, se

tomó nota y se elaboró una primera tabla con la información general contenida

en los apeos relativos a: collación, calle, detalle

de situación, linderos, inquilino, oficio/condición del inquilino, tipo de inmueble

según su uso (casa, tienda, casatienda, corral de vecindad, mesón,

horno, atahonas, almacén, etc.) y observaciones sobre

el apeo o sobre el inmueble.

Con la finalidad de identificar cada inmueble en la base de

datos y, posteriormente, poder

cruzar los datos introducidos con otras

bases, se designó un código a cada uno de los apeos, consistente en: una letra

para identificar la fuente (a

para Amor de Dios, b

para Bubas, e

para Espíritu Santo, k

para Cardenal, m

para Misericordia y p

para Cinco Llagas, libro 1) y un número, para identificar la

localización del folio o número de registro dentro del libro correspondiente. Es importante destacar las diferencias entre los libros de las Bubas y las Cinco Llagas con

los del Espíritu Santo, el Amor de Dios, el Cardenal y la Misericordia. Los primeros, en cada caso, están foliados,

por lo que el número del código dentro de la base de datos corresponderá

con el folio donde se encuentre el apeo. En los otros casos, los libros están

sin foliar, pero cada casa tiene un número de registro, que es el que se usará

para el código de la base de datos.

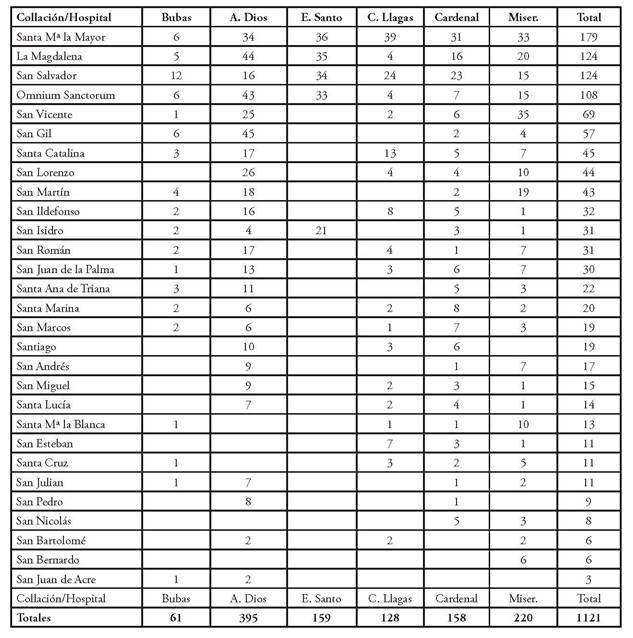

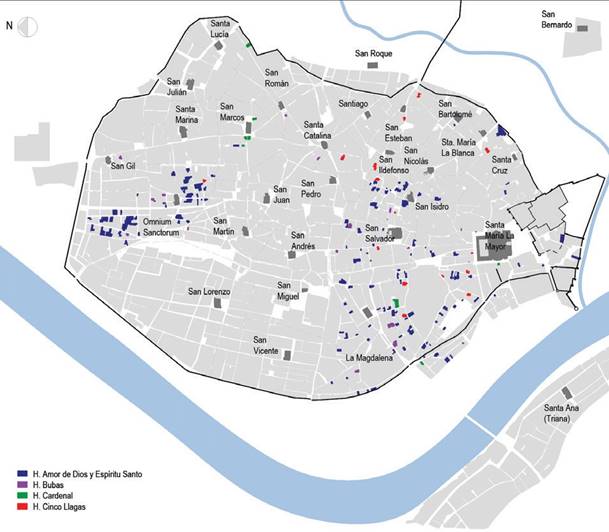

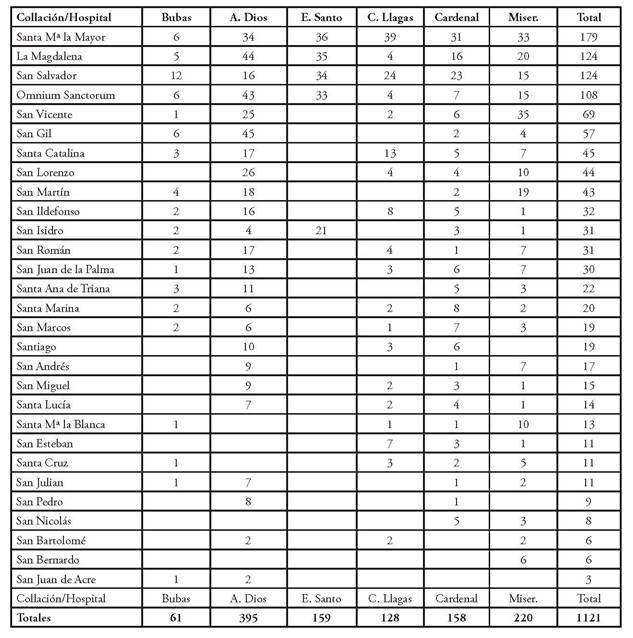

De este modo, además de poder calcular

el número total de inmuebles

de los cuales tenemos el apeo,

867, se pudo establecer la cantidad por cada hospital y en cada collación (Tabla 1). El hospital que más propiedades

tenía era el Amor de Dios (395), seguido por el de la Misericordia (220), el

Espíritu Santo (159), el Cardenal (158), el de las Cinco Llagas13 (128) y, por

último, el de las Bubas (61).

Las collaciones donde

poseían más inmuebles eran: Santa

María la Mayor, La Magdalena, San Salvador

y Omnium Sactorum. Esto coincide,

en cierta medida, con los datos obtenidos por M. Núñez, en su

análisis de las fuentes históricas del ACS14, pertenecientes

al Cabildo Catedral, la Fábrica

y el Comunal, cuyas propiedades también se concentraban

en las tres primeras collaciones

nombradas. Sin embargo, a diferencia de las casas de la Santa Iglesia, los

inmuebles de los hospitales estaban bastante repartidos por la ciudad.

Bajo la denominación de casas o casas principales15 encontramos la mayoría de los apeos (88,12%), y

es obvio, por tanto, que el uso predominante de los inmuebles apeados fuera el

residencial. No obstante, en ciertos

casos puntuales, los datos sobre el inquilino, las medidas dadas, el espacio y

la descripción de los elementos que había en su interior, nos hacen pensar que

podrían haber tenido otros usos, normalmente, tienda o casatienda. Este es el

caso de aquellos inmuebles con un solo espacio, la casapuerta, doblada una o

dos veces, en las que era de suponer que en la planta baja se desarrollaría el

trabajo artesano o comercial y en las plantas superiores se albergarían los

demás usos cotidianos. Podemos considerarlas como unidades de habitación

básicas, en las que la casapuerta englobaba todos los usos.

Por contraposición a la casa compuesta únicamente de casapuerta y soberados, encontramos las casas principales.

Este término aparece en el apeo m260r,

del hospital de la Misericordia y en el p119v

del hospital de las Cinco

Llagas. En el primer caso, vivía en ellas el veinticuatro, don Pedro de Menchaca, en 1614, y formaban parte de un conjunto de

propiedades que se agruparon a la muerte de don Pedro Pérez de Guzmán

y que recoge el escribano en el libro de apeamientos de este hospital. La casa

se situaba en la calle que atraviesa de la Correría a Montesión

en la collación de san Martín, y lindaba con casas del conjunto del dicho don Pedro Pérez

de Guzmán. En el apeo faltan algunas medidas importantes como la del

patio principal. En el segundo caso, las casas estaban en la collación de san

Alfonso, enfrente de la pared de la guardarropa de las casas del Marqués de Tarifa (actual Casa Pilatos) y las tenía de

por vida Baltasar de Cazalla en 1543. El apeo es muy somero, y sólo define los

espacios de la casa en planta baja.

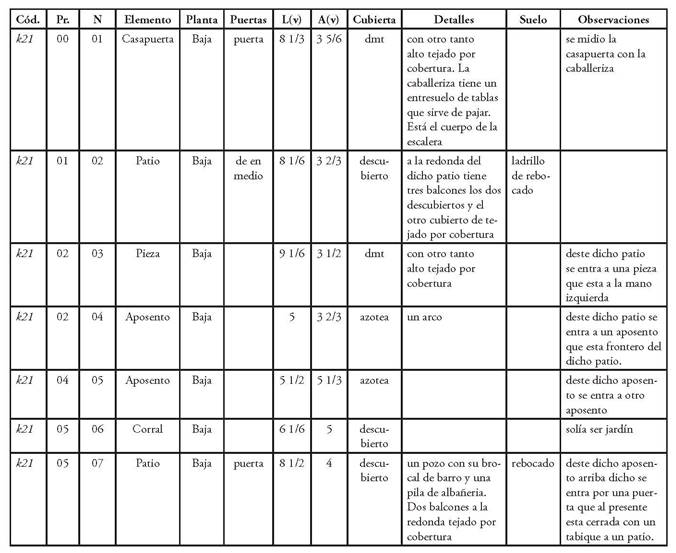

Tabla 1. Resumen del

número de propiedades de los hospitales por collaciones.

Además de casas, otros usos que han sido documentados son:

almacén, bodega, casas pastelería, casas horno, tienda, casas tienda, casas

obrador, casas atahonas, asientos de atahonas, casas botica, botica, cerería, mesón, corral de

vecinos, jardín, corrales, tablas y servicio de cocina.

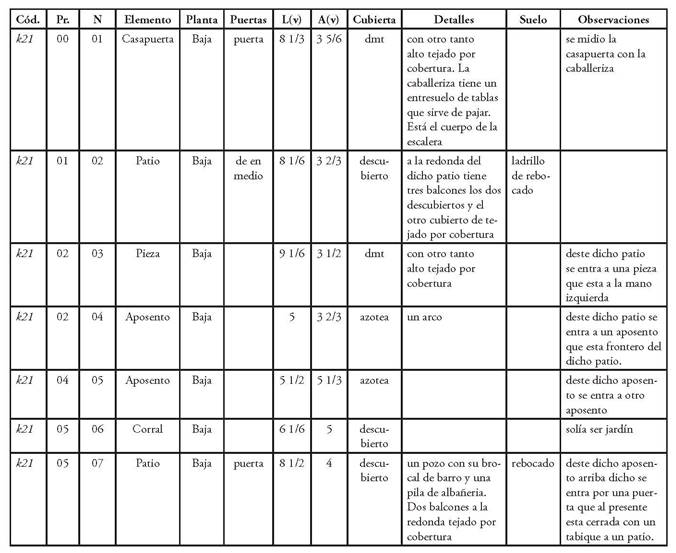

Una vez elaborada la tabla de datos generales, se procedió a

la creación de una segunda base de datos que contenía los detalles de cada una

de las casas, con la definición de los espacios descritos en los apeos, que incluía: código asignado en la base primera, número de

orden del elemento previo al elemento que se define, número de orden del

elemento que se describe, nombre/uso del elemento espacial, planta, tipo de

puertas (si las tenía), largo y ancho en

varas, cubierta de la estancia, detalles sobre otros elementos descritos (ya

sean escaleras, pozos, pilas, entresuelos, cubiertas, etc.), suelo (si se

describe) y observaciones (posición dentro de la casa, aclaraciones sobre las

medidas o los usos, etc.) (Tabla 2).

Tabla 2. Fragmento de

la tabla de datos por casa correspondiente a la planta baja de la casa k21.

Los espacios que se describen en los apeos son los siguientes,

por orden alfabético: ancón, aposento, aposentillo, azaguán (zaguán), azotea,

balcón, bodega, caballeriza, callejón, casa, casapuerta, cocina, corral,

corredor, cuadra, despensa, huerto, jardín, mirador, palacio, patinejo, patinico, patinillo, patio, pieza, pieza alta, pieza

cuadra, portal, portal cerrado, recámara, recibimiento, rincón, sala, sala

baja, servicio, soberado, sótano y trascorral. Las piezas que más aparecen en

las descripciones de las casas son: la casapuerta, el portal, el patio, la

cocina y el corral, todas en planta baja y los soberados, aunque éstos no se

describen en ningún apeo salvo cuando raramente se define alguna sala alta

importante.

Fig. 3. Izda. Dibujo de la casa nº

30 de registro del Hospital del Espíritu Santo, en la calle Castro (y calle Jimios).

Dcha. Dibujo de la casa nº 7 del Hospital del Amor de

Dios, en la calle Vizcainos. ADPSE, H. Espíritu Santo,

legajo 15E, n. 30 y ADPSE, H. Amor de Dios, libro 8-bis, n. 7.

Con esta segunda base de datos es posible sacar conclusiones

sobre los espacios que configuraban la

casa, el número y características de patios y corrales –espacios abiertos– y su

proporción con respecto a lo edificado, el número de plantas, la localización

de los pozos y los materiales usados en los suelos, techos e instalaciones. En

este sentido, para no alargarnos en exceso, proponemos como ejemplo del

análisis derivado de la aplicación y creación de esta base de datos la

caracterización de la casapuerta, un espacio absolutamente presente en todos

los modelos de casa estudiados hasta ahora.

La casapuerta era el espacio existente inmediatamente después

de traspasar la puerta de la calle que siempre aparece en los apeos de casas,

en una gran mayoría de los casos doblada al mismo tamaño con azotea o

tejado por cobertura (91%), excepto en los casos que tiene

azotea (b19r, b25v,

b30v), o es tejada

a una (k6) o dos aguas (b41v). Raramente se entra desde la calle

a un espacio descubierto, sin embargo, encontramos este caso en el apeo b4r, en el que se refiere a ella, también, como recibimiento descubierto. En algunos casos, cuando la altura lo permitía, podían

tener entresuelos, que se usaban de pajar (b20v,

k1, k19, k21), de cámara de

mozos (b5r, k5, k8, k16) o de escritorio (k16). Siempre tenía una puerta de calle,

que solía ser la principal de entrada a la casa, y comunicaba con el patio,

zaguán o portal mediante la puerta del medio16.

Además, dependiendo del tamaño de la casa, la casapuerta tenía diferentes usos,

siendo los principales, el de recibimiento, de caballeriza y defensivo, ya que

era la pieza que separaba la casa del exterior. Por este motivo, era muy común que se tabicase y se crearan

espacios con usos distintos, ya fuera para una pequeña tienda, una caballeriza o un aposento

para mozos. Su largo oscilaba

entre las 3 y las 16 varas (2,5 m. y 13,37 m.) y su

ancho desde los 2¾ hasta las 5¼ varas (2,3 m y 4,39 m), lo que deja ver que su

forma es por lo general rectangular. Aún conociendo

sus medidas, no obstante, no podemos deducir la orientación de la primera

crujía respecto a la calle, por lo que el cuerpo de la casapuerta podía ser

paralelo o perpendicular dependiendo de la configuración del conjunto. Su superficie varía entre los 49,24 m2 de la k15 a

los 3,80 m2 de la b39v, obteniendo un promedio de 17,37 m2.

En lo que respecta al abastecimiento de agua de las casas, la casapuerta solía

albergar el pozo con un brocal de albañilería o de barro, con un adoquín solado

de rebocado, que en la mayoría de los casos solía ser

de entrepartes o de por medio, es decir, que se

utilizaba por dos casas linderas. También era

común que existiera una escalera en este espacio que comunicara con las plantas

superiores. Las escaleras podían ser de

piedra, de albañilería o de madera. En el caso de las de madera podían aparecer

peanas de albañilería, como ocurre en la casapuerta de la casa b3r1, del hospital de las Bubas en la

collación de santa María la Mayor, en

la calle de la Pajería. No es lo

usual encontrarse la anotación sobre el tipo de pavimento de las piezas en los

apeos, pero en los casos en los que sí se apunta, las casapuertas podían ser: empedrada

(b22v1), empedrada de ladrillo de

canto (b6v), empedrada de aguija (b24v), de ladrillo de junto (k12), ladrillo de rebocado

(k9), rebocado

(b1) y terroso (b41r).

Localización

de las casas en el parcelario actual

La tarea de localizar los inmuebles en

el plano actual de la ciudad no ha sido tarea fácil. Esto es debido a que, en la mayoría de los casos

estudiados, la casa no se ha conservado en su integridad e incluso ha

desaparecido completamente. El paso del tiempo, las reformas interiores en el

centro de la ciudad y el cambio de usos de las parcelas hacen difícil encontrar

la correspondencia entre lo que fueron estos inmuebles en los siglos XVI y XVII

y sus localizaciones exactas en el parcelario actual de Sevilla.

Para esta labor, se han utilizado dos metodologías de

aproximación según se partiera de una fuente escrita o gráfica. El primer

método de trabajo para la localización de parcelas según las fuentes gráficas

–planos– ha consistido en:

1.

Fotografiar los planos y descargar las fotos en el

ordenador y para su posterior escalado con la ayuda de un programa de CAD. Es

el caso de los dibujos de parcelas de los hospitales del Amor de Dios y del

Espíritu Santo.

2.

Dibujar cada parcela mediante la misma aplicación vectorial

y ordenarlas por calle y collación. Establecer la relación de la nomenclatura

del callejero de los siglos XVI y XVII con la actual mediante el Diccionario

Histórico de las calles de Sevilla17.

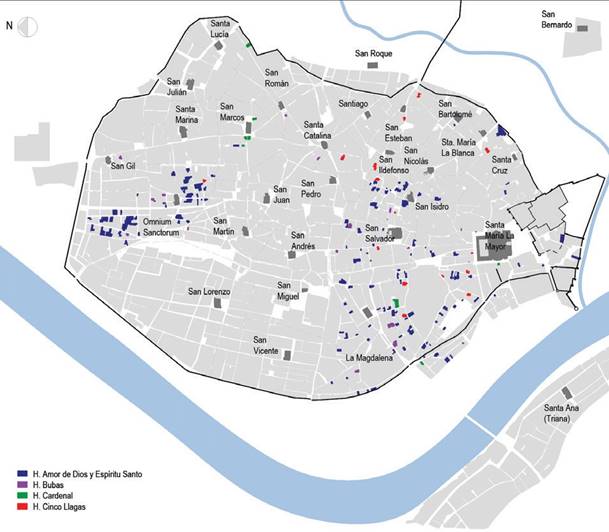

Fig. 4. Plano de localización de las parcelas situadas de

los hospitales del Espíritu Santo, del Amor de Dios, de las Bubas, del Cardenal

y de las Cinco Llagas. Autora: María Núñez.

3.

Identificar las parcelas, una vez conocidas la

orientación, la calle y la collación, en el padrón de fincas de 179518. Debemos aclarar

que el padrón está incompleto, ya que los cuarteles 3 y 4 no tienen apenas registro documental y

faltan numerosas manzanas en el caso del cuartel 219.

Aún así, es de gran utilidad para la localización y

seguimiento de las parcelas, una vez conocido el propietario, la collación y la calle.

4.

Superponer la geometría de cada parcela dibujada con la

del parcelario actual, en la zona que indican el apeo y el padrón, en cada

caso, una vez que se ha identificado cada inmueble en el padrón mediante

cuartel, barrio, manzana, calle y número de

gobierno.

5.

5. Finalmente, introducir el dato de si ha podido ser

localizada o no en la base, y si ha sufrido modificaciones desde que se realizó

el apeo hasta la actualidad.

Con este método se han analizado sólo ocho collaciones de todas

las posibles, esto es, aquellas que por su importancia y número de casas han parecido

más relevan- tes para probar

la metodología propuesta. Se han

podido situar 139 inmuebles, es decir

un 46,3% entre los 300 de los dos hospitales

que aportan las fuentes gráficas, en las collaciones de Omnium

Sanctorum, Santa María la Mayor, La Magdalena, San Salvador y San

Isidro (Fig. 4).

El segundo método utilizado para la localización e identificación de

los inmuebles de los hospitales de

las Bubas, el Cardenal y de las Cinco Llagas es más complejo y se apoya en el que se usó para el

trabajo de análisis de la casa sevillana en la collación de San Salvador20, basado en la traducción de lo escrito

–el apeo– a lo gráfico, de la descripción literaria al dibujo para poder así,

una vez ordenados los dibujos por calle y collación, completar la

identificación mediante los pasos 3, 4 y 5, definidos en el párrafo anterior.

De esta manera se han podido localizar 45 inmuebles (solamente de estos tres

hospitales) (Fig. 5).

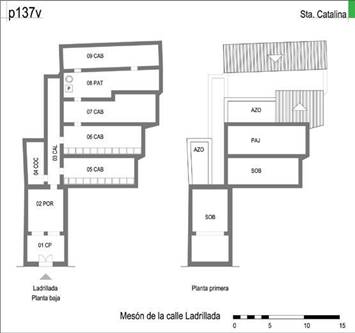

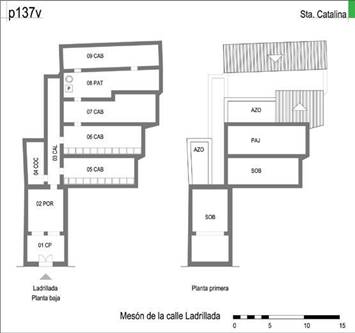

Fig. 5. Hipótesis de las plantas del mesón de la calle Ladrillada,

frente a la antigua puerta de la Alhóndiga, collación de Santa Catalina, perteneciente

al hospital de las Cinco Llagas. Plano a escala 1:300, en varas. Las abreviaturas

que aparecen en el dibujo se corresponden con los siguientes espacios: CP, casapuerta;

POR, portal; COC, cocina; CAL, callejón; CAB, caballeriza; PAT, patio, PAJ; pajar,

SOB, soberado; AZO, azotea. Autora: María Núñez.

Conclusiones

Tras

el análisis de los libros de apeos de los hospitales de beneficencia del

Cardenal, las Cinco Llagas, las Bubas, el Espíritu Santo, Amor de Dios y de la

Misericordia podemos afirmar que son una fuente fiable y productiva para el

estudio de la arquitectura doméstica sevillana en los siglos XVI y XVII e

igualmente lo es para estudiar los orígenes del caserío de la Sevilla actual.

Es destacable que, gracias a los planos que nos ofrecen estos libros, con un

simple escalado de los mismos, se podría vislumbrar cómo se ha transformado y, también, conservado el parcelario de la ciudad.

Este trabajo pretendía, y creemos que ha conseguido, poner de

manifiesto las magníficas fuentes documentales

existentes en los archivos históricos, para el estudio

de los inmuebles pertenecientes a estas instituciones. Gracias a las estas fuentes

se ha elaborado una base de datos de las casas pertenecientes a los hospitales, y se ha propuesto una

metodología novedosa para el análisis, dibujo y catalogación de estos inmuebles.

Mediante la aplicación de este método se pueden elaborar

estudios comparativos, estadísticos y de detalle de las casas, tanto de forma

general como de forma individualizada, y por calle, collación, en todo el casco

urbano de Sevilla, como ha podido comprobarse en los abundantes y novedosos

resultados obtenidos en la tesis doctoral Casas,

corrales, mesones y tiendas en la Sevilla del siglo XVI. Arquitectura, dibujo y

léxico de alarifes21, en la que, además de las fuentes documentales

aportadas por los hospitales, se utilizaron otras pertenecientes al Cabildo

Catedral, más prolíficas y ricas en detalles.

2.

FALCÓN MÁRQUEZ, T., Casas Sevillanas desde la Edad Media hasta el Barroco, Sevilla, Maratania, 2012; NÚÑEZ GONZÁLEZ, M., La casa sevillana del siglo XVI en la collación de San Salvador Dibujo y estudio

de tipologías, Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2012;

MARCHENA HIDALGO, R., “Fuentes

para el estudio

de la casa sevillana en la Edad Moderna”, Actas del III Congreso

Nacional de Historia

de la Construcción, Sevilla y Granada, 2000 A.

Graciani, S. Huerta, E. Rabasa, M. Tabales,

Madrid, I. Juan de Herrera,

SEdHC, U. Sevilla,

Junta Andalucía, COAAT Granada;

PÉREZ ESCOLANO, V., “Observaciones sobre las condiciones de propiedad y ocupación en la vivienda urbana sevillana en la segunda

mitad del siglo

XVI”, Actas del I Congreso de Historia de Andalucía,

Andalucía Moderna, tomo II, Córdoba, 1978; SIERRA DELGADO,

J. R., La casa de Sevilla,

1976-1996, Sevilla, Exposición Real Monasterio de San Clemente.

Electa, Fundación el Monte,

1996; COLLANTES DE TERÁN DELORME, F./ GÓMEZ

ESTERN, L., Arquitectura Civil

Sevillana, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1999.

3.

CARMONA GARCÍA,

J. I., Mercado inmobiliario, población, realidad social

(Sevilla en los tiempos de la Edad Moderna), Sevilla,

Editorial Universidad de Sevilla, 2015.

4.

COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ,

A., Una gran ciudad

bajomedieval: Sevilla, Sevilla,

Universidad de Sevilla,

Secretariado de Publicaciones, 2008.

5.

Este artículo representa la culminación y reconocimiento de un trabajo

de investigación realizado en el marco de las líneas de investigación del departamento

de Expresión Gráfica Arquitectónica, y bajo la supervisión del profesor titular

D. Ricardo Sierra

Delgado, durante el curso 2005-2006. El interés de la autora

por la casa sevillana se retomó años más tarde,

en 2010, durante

el desarrollo del Trabajo Fin de Máster

en Arquitectura y Patrimonio Histórico. En el transcurso del mismo, se estudió la posibilidad de incluir lo analizado años atrás, pero finalmente se decidió no utilizarlo. El resultado de la investigación realizada durante el Máster se publicó en 2012 y se tituló

“La casa sevillana del siglo XVI en la collación de San Salvador: dibujo y estudio

de tipologías”. Por esta razón,

hemos creído conveniente que ha llegado

el momento de sacar a la luz la investigación sobre las casas de los hospitales de beneficencia, que no es menos importante, ya que podría aportar

un nuevo acercamiento al tratamiento de las fuentes

documentales depositadas en los archivos

históricos (Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla – ADPSE, y Archivo Histórico Provincial de Sevilla

Protocolos Notariales – AHPSPN) y nuevos conocimientos sobre el mercado

inmobiliario y la arquitectura

doméstica

sevillana comprendida entre los siglos XVI y XVII.

6.

El resultado del trabajo para alcanzar los objetivos, por razones obvias

de dimensionamiento, no ha podido

ser incluido en este artículo, pero sí las conclusiones

que se han obtenido del análisis del mismo.

7.

MARCHENA HIDALGO, R., “Fuentes para el estudio

de la casa sevillana en la Edad Moderna”, Actas del III Congreso

Nacional de Historia

de la Construcción, Sevilla y Granada,

2000; A. Graciani, S. Huerta, E. Rabasa, M. Tabales, Madrid:

I. Juan de Herrera, SEdHC, U. Sevilla, Junta

Andalucía, COAAT Granada.

8.

En uno de los apeos

del libro 2, folio 233vº

se dice lo siguiente: (…) las midieron

con una vara de medir

como adelante se hara minsion conforme a unas medidas

antiguas desta casa que estan en un libro del dicho

hospital que por mi el escribano

les fue ydas y mostradas a los dichos

alarifes que parese pasaron

ante santiago

de la peña escribano que fue de los alarifes

desta ciudad en nueve de diciembre del año pasado

de 1569 y la medida

y sitio que hoy tiene estas casas conforme a (…). La Casa de la Misericordia debía poseer un 1º Libro de apeamientos, ya que el de la fecha de 1613-1622 se denomina 2º Libro de apeamientos.

9.

Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla

(ADPSE).

10.

ADPSE

11.

MARÍN FIDALGO, A., Vermondo Resta, Sevilla, Colección Arte Hispalense. Diputación de Sevilla.

Servicio de Archivo

y Publicaciones, 1988.

Vermondo Resta

fue maestro mayor de obras

del Arzobispado de Sevilla desde

1585 a 1603 y desde

1603, fue maestro

mayor del Alcázar,

cargo que ejerció

hasta su fallecimiento en 1625. Según estos datos, es probable

que realizara el libro de apeos del hospital entre 1603 y 1625.

12.

Archivo Histórico

Provincial de Sevilla.

Anteriormente en ADPSE, libro 79.

13.

Para el cálculo se ha utilizado

el libro 1.

14.

Archivo

Catedral de Sevilla (ACS).

15.

La clasificación tipológica que distingue las casas comunes

de las casas principales la encontramos en las Ordenanzas de Sevilla de 1512, en el título

De los albañiles fol. 150rº. La casa común constaba de palacio, portal y otros miembros, mientras

que la casa principal estaba compuesta de salas, cuadras,

cámaras, recámaras, portales, patio, recibimiento y otras piezas

16.

Este término

ya fue definido en NÚÑEZ GONZÁLEZ, M., La casa sevillana

del siglo XVI…,

op.cit.

17.

COLLANTES DE TERÁN,

A. (dir.) / JOAQUÍN CORTÉS,

J. (coord.), Diccionario histórico de las calles

de Sevilla, Sevilla,

Consejería de Obras

Públicas y Transportes [etc.], 1993.

18.

HERNÁNDEZ NAVARRO, F. J.,

Sevilla limpia e iluminada: el Padrón de Fincas Urbanas

de 1795, Sevilla, Fundación Cultural del

Colegio Oficial de Aparejadores

y Arquitectos Técnicos, 2006.

19.

Ibidem. Ver plano

nº 1 Zonas

registradas en el padrón de 1795.

20.

Ibidem. NUÑEZ GONZÁLEZ, M., La casa sevillana del siglo XVI en la collación de San Salvador. Dibujo y estudio

de tipologías, Sevilla, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2012.

Como ejemplo de la aplicación de este método,

aportamos el dibujo

de la hipótesis de un mesón en la calle

Alhóndiga, apeo p137v

21.

NÚÑEZ GONZÁLEZ, M., Casas, corrales, mesones

y tiendas en la Sevilla

del siglo XVI. Arquitectura, dibujo

y léxico de alarifes. Tesis doctoral

inédita. Sevilla, Escuela

Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, Universidad de Sevilla, 2017.

Fecha de recepción: 07/09/2016 Fecha de

aceptación: 12/11/2016