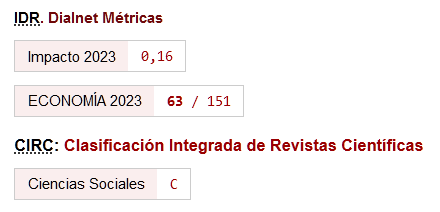

La técnica de escalamiento lineal por intervalos: una propuesta de estandarización aplicada a la medición de niveles de bienestar social

DOI:

https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.2691Palabras clave:

estandarización, índices sintéticos, bienestar social, standardization, synthetic indices, social well-beingResumen

En el presente estudio realizamos una propuesta de estandarización de indicadores basada en la técnica de escalameniento lineal (LST por sus siglas en inglés) que denominamos "LST por intervalos". Los métodos tradicionales poseen ciertas limitaciones diferenciales en cuanto a invariancia, robustez, posibilidad de analizar series temporales, pérdida de la variabilidad original de los datos y capacidad de generar escalas ordinales que representen niveles - bajo, medio, alto - del fenómeno social estudiado. La LST por intervalos consigue superar esas limitaciones a través de dos etapas: 1) la fijación de niveles de correspondencia intermedios a través de un consenso intersubjetivo entre especialistas, y 2) la estandarización lineal entre los valores de referencia.

El método propuesto representa un doble avance. Por un lado, permite construir índices parciales (correspondientes a cada dimensión de un concepto) que satisfacen todas las condiciones deseadas. Por otro lado, generar una escala ordinal equiparable entre los distintos componentes que están listos para ser agregados por algún método particular que no elimine esa condición.

Para ilustrar estas ventajas se presenta un ejercicio de transformación aplicado a tres indicadores de bienestar social con datos de Argentina. No obstante, el método puede ser aplicado para la estandarización de otros conceptos teóricos.

Descargas

Citas

Actis di Pasquale, E. (2013): Bienestar Social, resignificación del concepto y de su operacionalización. Un aporte metodológico aplicado al caso argentino (1988-2005). Tesis doctoral. Universidad Nacional de Quilmes.

Acosta, A. (2010): El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo. Una lectura desde la Constitución de Montecristi, Policy Paper 9, Fundación Friedrich Ebert, Quito.

Aedo, P. y Larraín, S. (2002): Línea de dignidad: Desafíos sociales para la sustentabilidad. Programa Cono Sur Sustentable, Santiago de Chile.

Booysen, F. (2002): “An overview and evaluation of composite indices of development”, Social Indicators Research, 59:2, pp. 115–151.

Bostwick, G. J., y. Kyte, N. S (2005): Measurement Social Work: Research and Evaluation Quantitative and Qualitative Approach. 7ª ed. Oxford University Press, New York.

Diener, E. (1995): “A value based index for measuring national quality of life”, Social Indicators Research, 36, pp 107–127.

Distaso, A. (2007): “Well-being and/or quality of life in EU countries through a multidimensional index of sustainability”. Ecological Economics, 64:1, pp. 163–180.

Drewnowski, J y Scott, (1966): The level of living index. Report Nº 4. UNRISD. Ginebra.

Estes, R.J. (2003): “European social development trends: development challenges of the New Europe”, en Voguel, J. (ed.): Good times and hard times in Sweden during 1990’s, Living Conditions Series, Report 100. Statistics Sweden, Estocolmo, pp. 435–468.

Feres, J.C. y Mancero, X. (2001): “Enfoques para la medición de la pobreza. Breve revisión de la literatura”. Estudios Estadísticos y Prospectivos 4. Naciones Unidas, Santiago de Chile.

Ivanovic, B. (1973): Comment établir une liste des indicateurs de développement. Etude XXVI. UNESCO, París.

Kowii Maldonado, W.A. (2011): “El Sumak Kawsay”. Aportes Andinos, 28, pp. 1–5.

Lentini, M. y Palero, D. (1997): El hacinamiento: la dimensión no visible del déficit habitacional. Revista invi, 12:31, pp. 23–32.

Molpeceres Abella, M. de las M. (2008): Métodos de aproximación a la medición del bienestar: una panorámica. Documento de trabajo para el Informe FOESSA 2008, España.

Morris, D. (1979): "Measuring the Condition of the World's Poor: the Physical Quality of Life Index". Pergamon Policies Studies, 42. Pergamon, New. York.

Pena Trapero, B. (1977): Problemas de medición del bienestar y conceptos afines. Una aplicación al caso español. INE, Madrid.

PNUD (1990 a 2011): Informe sobre Desarrollo Humano. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Mundiprensa Libros, Madrid / Fondo de Cultura Económica, México.

PNUD Argentina (2002): Aportes para el Desarrollo Humano de la Argentina / 2002. Desigualdad y Pobreza. PNUD, Buenos Aires.

Rodríguez, J. (1999): “Información censal relevante para la medición del déficit habitacional”, en América Latina: aspectos conceptuales de los Censos del 2000 (Seminario Censos 2000: diseño conceptual y temas a investigar en América Latina), Serie Manuales 1. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago de Chile.

Saisana, M. y Tarántola, S. (2002): State-of-the-art Report on Current Methodologies and Practices for Composite Indicator Development. Report EUR 20408 EN. Joint Research Centre. European Commission, Ispra.

Salzman, J. (2003): Methodological Choices Encountered in the Construction of Composite Indices of Economic and Social Well-Being. Center for the Study of Living Standards Ottawa, Ontario.

Schatan W. J. (1999): Pobreza, Distribución del Ingreso y Línea de Dignidad. Documento elaborado para el Programa de Economía Ecológica del Instituto de Ecología Política, Santiago de Chile.

Schuschny, A. y Soto, H. (2009): Guía metodológica. Diseño de indicadores compuestos de desarrollo sostenible. Documento de proyecto. DDSAH/CEPAL, Santiago de Chile.

Szalachman, R. (2000): “Perfil del déficit y políticas de vivienda de interés social: situación de algunos países de la región en los noventa”, Serie Financiamiento y Desarrollo 103. Unidad de Financiamiento para el Desarrollo, División de Comercio Internacional y Financiamiento Habitacional, Santiago de Chile.

UNODC -United Nations Office on Drugs and Crime (2011): 2011 Global Study on Homicide. Trends, contexts, data. UNODC, Viena.

UN-HABITAT (2009): Urban Indicators Guidelines. 'Better Information, Better Cities': Monitoring the Habitat Agenda and the Millenium Development Goals-Slums Target. UN-HABITAT.

Velázquez, G.A. (2008): “Bienestar y jerarquía urbana. Un análisis regional en la Argentina (2001)”, en Lucero, P. (ed.): Territorio y calidad de vida, una mirada desde la geografía local: Mar del Plata y Partido de General Pueyrredón. EUDEM. Mar del Plata, pp. 41–72.

Velázquez, G.A. y Gómez Lende, S. (2005): “Población y calidad de vida en la Argentina (1991-2001). La fragmentación de la sociedad y el territorio”, en Velázquez, G.A. y Gómez Lende, S. (comp.): Desigualdad y calidad de vida en la Argentina (1991-2001) Aportes empíricos y metodológicos, UNCEN-REUN-CIG, Tandil, pp. 63–86.

Wautiez, F. (2000): “La equidad socio-ambiental en Chile: una tarea pendiente”. Programa Chile Sustentable, Santiago de Chile.

Zárate Martín, M.A. (1988): “Bienestar Social y diferenciación interna del espacio urbano. Vitoria-Gasteiz”, Revista de la Facultad de Geografía e Historia, 1, pp. 163–178.

Zarzosa Espina, P. (1996): Aproximación a la medición del Bienestar Social. Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones, Valladolid.

Descargas

Publicado

Cómo citar

Número

Sección

Licencia

Derechos de autor 2017 Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0.

El envío de un manuscrito a la Revista supone que el trabajo no ha sido publicado anteriormente (excepto en la forma de un abstract o como parte de una tesis), que no está bajo consideración para su publicación en ninguna otra revista o editorial y que, en caso de aceptación, los autores están conforme con la transferencia automática del copyright a la Revista para su publicación y difusión. Los autores retendrán los derechos de autor para usar y compartir su artículo con un uso personal, institucional o con fines docentes; igualmente retiene los derechos de patente, de marca registrada (en caso de que sean aplicables) o derechos morales de autor (incluyendo los datos de investigación).

Los artículos publicados en la Revista están sujetos a la licencia Creative Commons CC-BY-SA de tipo Reconocimiento-CompartirIgual. Se permite el uso comercial de la obra, reconociendo su autoría, y de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Hasta el volumen 21 se ha estado empleando la versión de licencia CC-BY-SA 3.0 ES y se ha comenzado a usar la versión CC-BY-SA 4.0 desde el volumen 22.